Das ehemalige Franzosenlager "Camp de Ludwigs-winkel" (CdL)

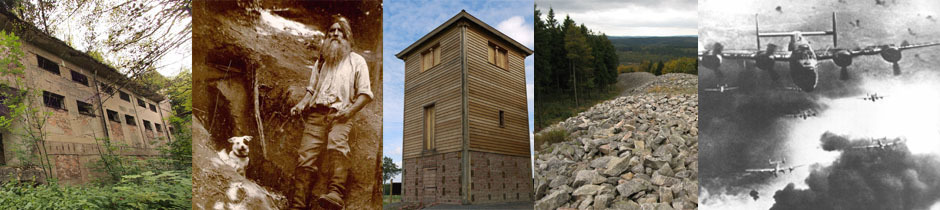

Von dem im Jahr 1930 geräumten französischen Militärlager, dem Camp de Ludwigswinkel, oder Lager Ludwigswinkel bzw. Truppenübungsplatz Ludwigswinkel wie es im Deutschen genannt wurde, haben sich nicht allzuviele Spuren erhalten. Das lag auch daran, dass große Teile der Lagerbebauung- wie damals bei Baracken üblich- aus Holz bestanden.

Für die Unterbringung von Zivilpersonen eigneten sich die langen Baracken und ihre konzentrierte Anordnung in der entlegenen Grenzregion nach der Lageraufgabe nicht. Und Industrie gibt es auch aktuell in dieser Grenzecke nicht.

Heute (2024) existiert nur noch ein hölzernes Barackengebäude vom ehemaligen Franzosenlager, transferiert nach Lagerauflösung in die Nachbargemeinde Fischbach, später nach Rumbach.

Auch die sicherlich ehemals üppig vorhandenen Nutzungsspuren im Gelände, wie z.B. durch das Anlegen von Schießplätzen, Übungsgräben, Wurfständen, Einschlag von Artillerie- und Mörsergranaten entstanden, wurden nach Räumung des Lagers vertragsgemäß im Auftrag und auf Kosten des Deutschen Reichs beseitigt.

Die um Ludwigswinkel noch vorhandenen, sichtbaren Reste des Franzosenlagers werden im Folgenden vorgestellt. Ebenso soll versucht werden, oberflächlich nicht mehr sichtbare Spuren, welche dem CdL zuzusprechen sind, im Gelände aufzufinden und zu dokumentieren.

Zur Geschichte des ehemaligen Militärlagers haben der ehemalige Petersbächler Dorfschullehrer Karl Unold und die in Ludwigswinkel lebende Journalistin Lilo Hagen Artikel verfasst, welche weiter unten wiedergegeben werden.

Der nachfolgende Aufsatz von Karl Unold, verfasst 1982.

Hinweis: Korrekturen / Ergänzungen habe ich ggf. absatzbezogen in roter Schrift eingefügt

Vom Wieslautertal ins Sauertal entlang des ehemaligen Bahndammes - oder die Geschichte einer Bahnlinie.

Alles begann mit dem Bau eines französischen Truppenübungsplatzes.

Der staatlich anerkannte Erholungsort Ludwigswinkel im Sauertal ist das jüngste Dorf im Landkreis Pirmasens. Gegründet wurde es im Jahre 1783 von dem militärfreudigen Landgraf Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt. Zur Zeit seiner Gründung lag Ludwigswinkel im St.-Ulrich-Bann des Obersteinbacher Forstes der Grafschaft Hanau-Lichtenberg. Die neue Siedlung gehörte zur Schultheißerei Obersteinbach im Amt Lemberg. Durch den Grenzvertrag zwischen Frankreich und dem Königreich Bayern (1825) musste Obersteinbach an Frankreich abgetreten werden, während Ludwigswinkel der Gemeinde Fischbach zugeteilt wurde und bei Deutschland verblieb.

Vor 85 Jahren (1921) wurde das abgelegene Ludwigswinkel über Nacht durch den Bau eines französischen Truppenübungsplatzes weit über die Grenzen der Pfalz hinaus bekannt. Durch den gleichzeitigen Bau der Wasgenwaldbahn vom Bahnhof Bundenthal zum Lager Ludwigswinkel war die Verbindung mit dem pfälzischen Schienennetz hergestellt; die Bevölkerung des Sauertales hatte Anschluss an die große weite Welt gefunden.Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg war Kaiser Wilhelm II. nach Holland geflohen, die deutschen Fürsten des Zweiten Reiches waren abgedankt, Deutschland musste im Jahre 1919 den Friedensvertrag von Versailles unterschreiben. Ziel der Franzosen war der Rhein als Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Die Pfalz, die seit dem Jahre 1816 zu Bayern gehörte, sollte von Deutschland getrennt und mit Frankreich vereinigt werden. Die französische Besatzungsmacht mit Sitz in Mainz besetzte das ganze linke Rheinufer mit den Brückenköpfen des Rheines.

Um den französischen Truppenübungsplatz Bitsch in Lothringen zu vergrößern, musste das Deutsche Reich im Jahre 1921 als Reparationskosten auf Reichsgebiet einen Truppenübungsplatz mit einem Lager bei Ludwigswinkel, mehrere Schießplätze zwischen Fischbach und Eppenbrunn sowie eine Bahnverbindung vom Bahnhof Bundenthal zum Lager Ludwigswinkel bauen.

Im September 1920 richteten zwei Abgeordnete der Volkspartei an die Reichsregierung in Berlin folgende Anfrage: „Wie wir hörten, beabsichtigt die französische Besatzungsbehörde in der Pfalz, unmittelbar anschließend an den auf lothringischem. Boden liegenden Truppenübungsplatz Bitsch, ein großes Gelände mit prachtvollstem altem Waldbestand auf deutschem Boden zwischen Ludwigswinkel und Eppenbrunn als Exerzierplatz zu beschlagnahmen. Die Kosten, die dem Deutschen Reich hierdurch erwachsen, werden auf 200 Millionen Mark geschätzt. Ist der Reichsregierung diese Absicht der französischen Besatzungsbehörde bekannt und welche Schritte gedenkt sie zu ergreifen, um den wertvollen Wald für die Pfalz zu erhalten und die neuen erheblichen Kosten abzuwehren?"

In der Antwort der Reichsregierung vom 20. Februar 1921 heißt es : „Da aus einem Schreiben des Generals Degoutte klar hervorging, dass die Forderung eines Divisionsübungsplatzes unabänderlich beschlossene Tatsache war, erachtet das Reichsschatzministerium die Hergabe des in der bayrischen Pfalz, bei den Orten Fischbach - Ludwigswinkel - Eppenbrunn gelegenen, auf etwa 3 000 Hektar groß geschätzten Waldstreifens als das kleinere Übel, da bei ablehnendem Standpunkt mit Sicherheit mit Requisition von wertvollem Kulturland gerechnet werden muss. Die Angelegenheit wurde sofort mit der bayrischen Kreisregierung in Speyer erörtert, die die Auffassung des Reichsschatzministeriums teilt. Die Reichsvermögensverwaltung hat dem französischen Oberkommando mitgeteilt, dass die Reichsregierung einer ausdrücklichen Anforderung des in Frage kommenden Geländes und der dazu verlangten Anlage nachkommen werde, wonach sie gemäß Artikel 8 des Rheinlandabkommens verpflichtet sei."

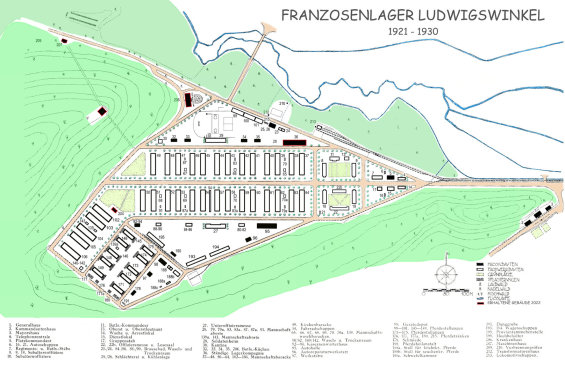

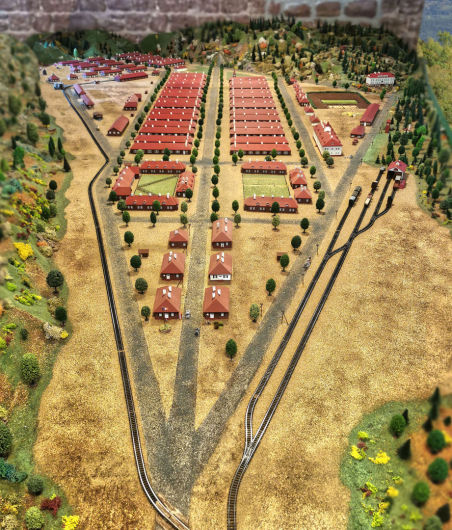

Mit Note vom 30. Mai 1921 erfolgte die Anforderung des Geländes durch die Rheinarmee. Die Unterkunftsräume des neuen Truppenübungslagers Ludwigswinkel sollten für eine ständige Belegung des Lagers mit einem Regiment Infanterie und einer Abteilung Artillerie bis 15. März 1922 errichtet werden. Dazu gehörten an Massivbauten ein Haus für einen General, ein Haus für den Lagerkommandanten, ein Haus für den Platzmajor, eine Kaserne für die Wachkompanie und ein Krankenhaus. Die übrigen Bauten konnten in Holz ausgeführt werden. Es waren insgesamt 190 Bauten erforderlich. Sie umfassten Wohnbaracken, Küchen, Waschräume, Magazine, Kantinen, Soldatenheime, Offiziers- und Unteroffiziersmessen, Ställe, Wach- und Arrestgebäude, Fahrzeugschuppen und Werkstätten.

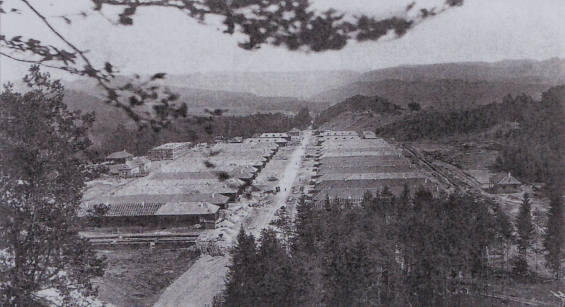

Die Bauleitung des neuen Truppenübungslagers am Oberlauf der Sauer, im Schöntal bei Ludwigswinkel, lag in den Händen des Reichsneubauamtes, das damals seinen Sitz in Rumbach hatte. Im August 1921 wurden die Arbeiten mit aller Energie in Angriff genommen. Dreißig Autos und zwei Schleppmaschinen fuhren ununterbrochen die nötigen Baumaterialien vom Bahnhof Bundenthal zum Lager Ludwigswinkel. Arbeiter aus allen süddeutschen Ländern waren im Lager anzutreffen. Soweit sie nicht in Baracken untergebracht werden konnten, logierten sie in Ludwigswinkel und Fischbach. Tanzsäle wurden in Schlafsäle umgewandelt.

Zur Versorgung des Lagers wurden auch vom Saarbrunnen eine neue Druckwasserversorgung mit Pumpstation und ein Wasserreservoire verlegt und für das Abwasser die erste Kläranlage oberhalb des Saarbacher Weihers im Sauertal gebaut. Auf Vermittlung des französischen Armeebischofes der Rheinarmee, Monseigneur Remond in Mainz, erhielt das neue Lager auch eine Barackenkirche.

Ein Zeitgenosse schrieb damals über das Lager: „Bei Ludwigswinkel ließen sich die Franzosen ein Truppenübungslager bauen. Wer es nicht gesehen hat, macht sich kaum eine richtige Vorstellung. Es nimmt einen Platz ein so groß wie Dahn. Da reiht sich Baracke an Baracke, jede 50 Meter lang und 12 Meter breit, da stehen massive Gebäude, Lazarett und Generalshäuser. Auch eine Kirche fehlt nicht. Zwischendurch ziehen sich chaussierte Straßen, gut kanalisiert, mit einem Wort: es ist eine Stadt, die da in einzig schönen Wäldern versteckt liegt."

Zu nachfolgendem Bild

Die Aufnahme zeigt die mittlere Lagerstraße in Richtung Lagereingang. In der linken Bildhälfte entsteht die gerade die Kaserne der Wachkompanie. Das Dach fehlt noch. Vor den Baracken ist Schüttgut gelagert. Die Erste, links im Vordergrund liegende Mannschaftsbaracke wird gerade eingedeckt.

In den Waldabteilungen Haardt und Tausendschöneck bei Fischbach wurden für die Rekruten aus Marokko und Algerien auch ein großer Exerzierplatz sowie ein Schießplatz gebaut. Von hier aus wurde mit den Geschützen scharf über die Berge zum Truppenübungsplatz Bitsch geschossen.

Über den Schießplatz zwischen Fischbach und Eppenbrunn berichtet damals die „Pirmasenser Zeitung": „Beim Güterbahnhof Fischbach, der von der Reichsvermögensverwaltung betriebenen und im Auftrag der Franzosen erbauten Wasgenwaldbahn, die eigentlich nur militärischen Zwecken dienen sollte, beginnt die eigentliche Gefahrenzone des Schießgeländes der Franzosen. Letztere haben hier eine Fläche von etwa 30 Quadratkilometern beschlagnahmt, die bei Fischbach beginnt und sich westwärts bis nach Eppenbrunn hinzieht. Im Norden geht sie bis zum Ebet, zur Hohen List und zum großen Biesenberg hin. Im Süden bis zur Grenze nach Lothringen. Dort bildet der Truppenübungsplatz Bitsch die ideale Verlängerung dieses Geländes, denn die Franzosen schießen sogar von diesem Platz bis weit in das deutsche Gelände hinein. In der letzten Zeit liefen sogar Gerüchte um, dass die Franzosen dieses Gelände im Wege einer Grenzregulierung erhalten sollten.

An der Straße von Fischbach nach Ludwigswinkel liegen im Faunertal die Infanterieschießplätze, zu deren Herstellung die Fällung von 118 Hektar Eichenbestand nötig war. Am Stecheck haben die Franzosen Handgranatenunterstände errichtet und auch dort sind größere Waldparzellen abgeholzt worden.

In etwa 400 Meter Höhe liegen um die Mummelsköpfe verstreut in schönem Wald große Gebiete, auf denen mit Handgranaten, Gewehrgranaten, mit Maschinengewehren und anderen Gewehren geschossen wird. Zur Stellung dieser Flächen mussten 62 Hektar Wald gefällt werden. Im Gebiet des Zimmerschachen befinden sich die Artillerie-Einschlagplätze auf einer etwa 77 Hektar großen abgeholzten Fläche. Auf diesem Gelände sind außerdem zur Beobachtung des Artilleriefeuers mächtige Betonunterstände1 eingebaut.

1 Betonunterstände- oder Reste davon- wurden weder bei Begehungen, Befragung des Revierförsters noch auf Lidar-Luftbildern gefunden.

Außerhalb dieser Gefahrenzone liegen aber noch weitere Abschussstellen für schwere Artillerie, so in der Nähe der Ortschaften Erlenbrunn und Salzwoog, zwölf an der Zahl, zu denen Wege für die Kolonnen hergestellt werden mussten.

Bei Bundenthal hält die französische Besatzung ihre Schießübung mit schweren Geschützen in Richtung Ludwigswinkel ab. Der Einschlagplatz ist von dieser Stelle rund 30 km entfernt. Beobachtungstürme und Beobachtungsstellen liegen verstreut über das ganze Gebiet. Man sieht also, dass Frankreich alles Interesse hat, dieses für seine Truppenübungen wichtige Gebiet zu bekommen."

In seinem Heimatbuch „Die deutsche Pfalz am deutschen Rhein" schreibt Hermann Kohl: „Das nahe Ludwigswinkel hat sich seit der Besetzung der Rheinlande durch französische Truppen zu einer Soldatenkolonie entwickelt. Da durchhallt denn gar oftmals die Wasgauberge dumpfer Geschützdonner, der sich an felsenbesetzten Höhen bricht oder es dröhnen die Landstraßen einsamer Waldtäler vom Hufschlag und Wagengerassel endloser Kolonnen von Marokkanern und Algeriern, die fast Tag für Tag das früher so weltfremde Grenzgebiet durchziehen. Hier in des Waldes tiefster Einsamkeit steht ein Haus am Wege und heischt des Himmels Schutz - einst von Sonntagsfrieden umjubelt und nur in den Zeiten des Krieges und der Soldatenmanöver aufgeschreckt - das Reißler Forsthaus, der Grenzsitz unserer pfälzischen Forstbehörde. Heute hat es den Waldesfrieden mit dem lärmenden Getriebe der gegenüberliegenden Soldatenkolonie vertauscht. Höfe und Dörfer in der Runde bangen um ihre Existenz.

--- Ende Aufsatz von Karl Unold ---

Die folgende Karte von 1925 zeigt den Gesamtplan des CdL mit den umliegenden Schieß- und Manöverplätzen, sowie den Artilleriezielgebieten. Die Verfielfältigung der Karte ist bedingt durch Exklusivrecht der französischen Zentralbibliothek Paris nicht gestattet.

Der folgende Text stammt von der Journalistin Lilo Hagen aus Ludwigswinkel. Als Basis diente wiederum der oben eingefügte Aufsatz von Karl Unold.

Hinweis: Korrekturen / Ergänzungen habe ich ggf. absatzbezogen in roter Schrift eingefügt.

Nur der Donnerstag war schießfreier Tag

Das französische Truppenlager in Ludwigswinkel - Die Baukosten von 13 Millionen Goldmark musste Deutschland bezahlen.

Eng verbunden mit der Wasgauwaldbahn, die Bundenthal mit Ludwigswinkel verband, ist das Truppenlager Ludwigswinkel, denn ohne dieses Truppenlager wäre die Wasgenwaldbahn, ebenfalls eine Reparation des Deutschen Reiches für den verlorenen Krieg, nie gebaut worden.

Nach dem 1. Weltkrieg hatten die Franzosen den alten preußischen Truppenübungsplatz bei Bitsch übernommen und wieder belegt. Da sich Bitsch aber für die Erprobung der neu entwickelten Langrohrgeschütze als zu klein erwies, forderten die Franzosen eine Erweiterung des Schießplatzes nach Norden und Osten, was die bayrische Forstverwaltung rigoros ablehnte.

Darauf requirierten die Franzosen das Gelände östlich des Übungsplatzes bis hin zum Bahnhof Rumbach-Bundenthal. Grundlage hierfür waren die Artikel 428-432 des

Versailler Vertrages, wonach Frankreich als eine an der Besetzung des Rheinlandes teilnehmende Macht das Gebiet bei Ludwigswinkel sowie zahllose andere Objekte für die Dauer der Besatzungszeit

requirieren konnte. Ludwigswinkel lag in der dritten Besatzungszone, die 15 Jahre lang besetzt werden sollte.

Die Franzosen beschlagnahmten eine 30 Quadratkilometer große Fläche „die bei Fischbach beginnt und sich westwärts bis nach Eppenbrunn hinzieht. Im Norden geht sie bis

zum Ebet, zur Hohen List und zum großen Biesenberg hin. Im Süden bis zur Grenze nach Lothringen. Dort bildet der Truppenübungsplatz Bitsch die ideale Verlängerung dieses Geländes, denn die Franzosen

schießen sogar von diesem Platz bis weit in das deutsche Gelände hinein. In der letzten Zeit liefen sogar Gerüchte um, dass die Franzosen dieses Gelände im Wege einer Grenzregulierung erhalten

sollen", schrieb die Pirmasenser Zeitung in jenen Tagen.

119 Hektar Eichenbestand mussten abgeholzt werden, um Übungsplätze für Infanterie und Artillerie zu schaffen. Die Truppen benötigten Platz, um das Werfen von

Handgranaten und das Schießen mit dem Maschinengewehr zu trainieren, die Artillerie richtete zudem Einschlagplätze ein. So standen unter anderem am Bahnhof Bundenthal-Rumbach französische

Eisenbahngeschütze, die 30 Kilometer weit in das Artilleriezielgebiet schossen. Und das täglich von Februar bis Oktober 1, lediglich donnerstags wurde

den Anwohnern ein schießfreier Tag gegönnt. „Bei Bundenthal hält die französische Besatzung ihre Schießübungen mit schweren Geschützen in Richtung Ludwigswinkel ab. Der Einschlagplatz ist von dieser

Stelle rund 30 Kilometer entfernt" 2, heißt es dazu in der Pirmasenser

Zeitung.

1 In überlieferten Akten wird eine Belegung des CdL mit Mannschaften von sieben Monaten im Jahr genannt. Den Rest des Jahres befand sich lediglich die Wachkompanie im Lager.

2 Die Luftlinie Bahnhof Bundenthal - TÜP Bitsch beträgt 22 km. 30 km sind demnach als zu weit angegeben.

Für den Bau des Lagers richtete die Reichsvermögensverwaltung Koblenz eine Außenstelle ein. Dieses sogenannte Reichs-Neubauamt hatte anfänglich seinen Sitz in der Rumbacher Gaststätte Kern, in deren Gasträumen sich das gesamte Dienstgeschäft der Beamten und Mitarbeiter abspielte. Begleitumstände waren Saufereien und jede Menge Bestechungen, denn der Bau des Lagers brachte Arbeit und Aufträge auch für Zivilisten.

1920 gaben die Franzosen einen fertig ausgearbeiteten Plan an das Reichs-Neubauamt, nach dem das Lager gebaut werden sollte. So forderte man für eine ständige Belegung

des Camps mit einem Regiment Infanterie und einer Abteilung Artillerie ein massiv gebautes Haus für einen General, eines für den Lagerkommandanten, eins für den Putzmajor, eine Kaserne für die

Wachkompanie und ein Krankenhaus. Für die übrigen Bauten, dazu gehörten Wohnbaracken, Küchen, Waschräume, Magazin, Kantinen, Soldatenheime, Offiziers- und Unteroffiziersmessen, Ställe, Wach- und

Arrestgebäude, Fahrzeugschuppen und Werkstätten, erlaubte man eine Ausführung in Holz.

Im September des gleichen Jahr richteten zwei Abgeordnete der Volkspartei folgende Anfrage an die Reichsregierung in Berlin: „Wie wir hörten, beabsichtigt die

französische Besatzungsbehörde in der Pfalz, unmittelbar anschließend an den auf lothringischem Boden liegenden Truppenübungsplatz Bitsch, ein großes Gelände mit prachtvollstem alten Waldbestand auf

deutschem Boden zwischen Ludwigswinkel und Eppenbrunn als Exerzierplatz zu beschlagnahmen. Die Kosten, die dem Deutschen Reich hierdurch erwachsen, werden auf 200 Millionen Mark geschätzt. Ist der

Reichsregierung diese Absicht der französischen Besatzungsbehörde bekannt und welche Schritte gedenkt sie zu ergreifen, um den wertvollen Wald für die Pfalz zu erhalten und die neuen erheblichen

Kosten abzuwehren?"

Am 20. Februar 1921 antwortete die deutsche Reichsregierung: „Da aus einem Schreiben des Generals Degoutte klar hervorging, dass die Forderung eines

Divisionsübungsplatzes unabänderlich beschlossene Tatsache war, erachtet das Reichsschatzministerium die Hergabe des in der bayrischen Pfalz, bei den Orten Fischbach -Ludwigswinkel - Eppenbrunn

gelegenen, auf etwa 3000 Hektar groß geschätzten Waldstreifens als das kleinere Übel, da bei ablehnendem Standpunkt mit Sicherheit mit Requisition von wertvollem Kulturland gerechnet werden

muss."

Die Angelegenheit wurde sofort mit der bayrischen Kreisregierung in Speyer erörtert, die die Auffassung des Reichsschatzministeriums teilt. Die Reichsvermögensverwaltung

hat dem französischen Oberkommando mitgeteilt, dass die Reichsregierung einer ausdrücklichen Anforderung des in Frage kommenden Geländes und der dazu verlangten Anlage nachkommen werde, wonach sie

gemäß Artikel 8 des Rheinlandabkommens verpflichtet sei.

Am 30. Mai 1921 erfolgte von Seiten der Franzosen die Anforderung des Geländes mit der Direktive, die Anlage bis zum 15. März 1922 fertig zustellen. Im August 1921

begannen die Arbeiten, für die man Arbeiter aus dem gesamten süddeutschen Raum zusammengezogen hatte. Sie waren in Ludwigswinkel und Fischbach untergebracht, zahlreiche Tanzsäle wurden für sie in

Schlafsäle verwandelt. Dreißig Lastwagen und zwei Schleppmaschinen waren ununterbrochen im Einsatz, um das benötigte Baumaterial vom Bahnhof Rumbach-Bundenthal ins Lager Ludwigswinkel zu

bringen.

Um die Versorgung des Lagers sicherzustellen wurde vom Saarbrunnen eine neue Druckwasserleitung mit Pumpstation verlegt, ein Wasserreservoir gebaut und für die

Abwasserversorgung oberhalb des Saarbacher Weihers die erste Kläranlage in der Region errichtet. Am Ende verfügte das Lager auf Wunsch des französischen Armeebischofs Rémond selbst über eine eigene

Kirche. 1927 waren in dem „Camp de Ludwigswinkel" 16.000 Mann 2 stationiert, das entspricht der heutigen

Einwohnerzahl des ganzen Dahner Felsenlandes.

2 Es waren max. 3.600 Mann. 16.000 Soldaten nennt fälschlicherweise auch die Autorin Ruth Andrae-Frick in ihrem 1983 erschienen Heimatbuch "Kindheit im Wasgau" .

„Wer es nicht gesehen hat, macht sich kaum eine richtige Vorstellung. Es nimmt einen Platz ein so groß wie Dahn. Da reiht sich Baracke an Baracke, jede 50 Meter lang und 12 Meter breit, da stehen massive Gebäude, Lazarett und Generalshäuser. Auch eine Kirche fehlt nicht. Zwischendurch ziehen sich chaussierte Straßen, gut kanalisiert, mit einem Wort: es ist eine Stadt, die da in einzig schönen Wäldern versteckt liegt", heißt es in einem zeitgenössischen Brief.

„Das nahe Ludwigswinkel hat sich seit der Besetzung der Rheinlande durch französische Truppen zu einer Soldatenkolonie entwickelt. Da durchhallt denn gar oftmals die

Wasgauberge dumpfer Geschützdonner, der sich an felsenbesetzten Höhen bricht, oder es dröhnen die Landstraßen einsamer Waldtäler vom Hufschlag und Wagengerassel endloser Kolonnen von Marokkanern und

Algeriern, die fast Tag für Tag das früher so weltfremde Grenzgebiet durchziehen. Hier in des Waldes tiefster Einsamkeit steht ein Haus am Wege und heischt des Himmels Schutz - einst von

Sonntagsfrieden umjubelt und nur in den Zeiten des Krieges und der Soldatenmanöver aufgeschreckt - das Reißler Forsthaus, der Grenzsitz unserer pfälzischen Forstbehörde. Heute hat es den

Waldesfrieden mit dem lärmenden Getriebe der gegenüberliegenden Soldatenkolonie vertauscht. Höfe und Dörfer in der Runde bangen um ihre Existenz", schreibt der große Förderer des damals noch jungen

Pfälzerwald-Vereins, Hermann Kohl, in dem 1929 im Deil Verlag erschienenen Buch „Die deutsche Pfalz am deutschen Rhein".

Insgesamt hatte die Errichtung des Lagers „Camp de Ludwigswinkel" 13 Millionen Goldmark gekostet 2, die außerhalb der Reparationskosten aufgebracht werden mussten.

2 Es ist aktuell nicht mehr möglich, zur heutigen Zeit korrelierende Baukosten zu nennen. Die inflationäre Geldentwertung hatte im damaligen Zeitraum dramatisch zugenommen. Das Geld war jeden Tag weniger Wert. In einer Berliner Denkschrift vom 1. März 1923 werden die Baukosten für das CdL und die umgebenden Anlagen mit über 1.500.000.000 Mark beziffert.

Vom Reißlerforsthaus ist beispielsweise eine Tages-Lohnzahlung für die Waldarbeiter von über einer Million Mark belegt. Die Sache endete letztendlich in der Hyperinflation Ende 1923.

Am 31. Januar räumten französische und belgische Truppen die erste Zone des Rheinlandes. Zur endgültigen Räumung kam es aber erst am 30. Juni 1930, immerhin fünf Jahre früher als es der Versailler Vertrag vorsah. Zu diesem Stichtag verließen die französischen Truppen auch Ludwigswinkel, das Lager stand leer, die kleine Versorgungsbahn, die fast zehn Jahre zwischen Bundenthal und Ludwigswinkel mehrmals täglich unterwegs gewesen war, wurde bereits im November stillgelegt und abgebaut.

Der Bezirkslehrerverein Pirmasens hatte die geniale Idee, aus dem Lager ein „Kinderdorf für die ganze Pfalz" werden zu lassen. „Zweifellos wird der geplante mehrwöchige

Schul- und Werkunterricht in dem dortigen herrlichen Waldgebiet mit seinem angenehmen Sommerklima und mit den anregenden und erfrischenden Bädern in den Weihern von vorzüglichem körperlichem und

geistigem Einfluss auf die Jugend sein. Die gesundheitliche Rückwirkung und Anregung eines solchen Waldaufenthaltes, die bleibende Erinnerung an die gemeinschaftlich erworbenen Handfertigkeiten in

Arbeit und Spiel, der frohstimmende Eindruck sonnendurchglänzter herrlicher Buchen- und Eichenwaldungen und der wohltuende Eindruck der weit sich hinziehenden grünen Wiesentäler, belebt von

murmelnden Gewässern und blitzenden Weihern, wird für die Kinder der Pfalz ein Erlebnis und bleibende Erinnerung für ihr ganzes Leben werden", hieß es. Doch der Vorschlag stieß bei der Kreisregierung

in Speyer auf taube Ohren. Der Gemeinde Ludwigswinkel fehlte das nötige Geld, um die Baracken umzunutzen und auf dem Gelände Industrie anzusiedeln. So wurden die Baracken samt Inventar versteigert

und abgebrochen, das Gelände aufgeforstet. Der Fischbacher Pfarrer Johannes Wagner bemühte sich vergeblich, die Lagerkirche für die Ludwigswinkler Katholiken zu erhalten.

Wohl die letzte Baracke aus dem „Camp de Ludwigswinkel" steht heute noch in Rumbach und dient der Klettergilde als Vereinsheim. 1948 kaufte die Kriegerwitwe Rosa Ganster

aus Fischbach mit ihren drei Mädels diese Holzhütte als „Franzosenbaracke von Ludwigswinkel" und ließ sie in der Hauptstraße 14 in Fischbach aufbauen. Die Dachpappe wurde durch Ziegel ersetzt und

Fensterläden machten aus der einstigen Soldatenbehausung ein schmuckes Häuschen mit vier großen Zimmern und einem großen Flur. Zu dieser Zeit standen in Fischbach noch vier dieser Baracken. „Die

berühmteste war die Lagerhalle von Odilo Lambert", erzählt Rudolf van Venrooy, der Enkel der Rosa Ganster. Als sein Vater Anfang der 50er Jahre beschloss, ein richtiges Haus in der Hauptstraße 14 zu

bauen, wurde die Baracke 1954 an den zwei Jahre zuvor wiedergegründeten Rumbacher Musikverein verkauft, der sie im Wald am Ortseingang von Rumbach als Vereinsheim wieder aufbaute.

Von dem Lager selbst sind in Ludwigswinkel keine Spuren mehr zu entdecken. Lediglich die festen Häuser und das ehemalige Lazarett stehen noch. Das Krankenhaus diente

viele Jahre der Arbeiterwohlfahrt (AWO) als Müttergenesungsheim und war bis vor Kurzem ein Übergangsheim für Aussiedler aus Russland. Heute steht das Haus leer. Die Kaserne der Wachkompanie

übernahmen die „Lederwerke Wasgau" als Gerberei, Anfang der 80er Jahre wurde sie zu einem Ferienzentrum mit Eigentumswohnungen ausgebaut.

--- Ende Artikel von Lilo Hagen ---